BLOG

家づくりコラム

家づくりコラム

2025.01.10

新築で結露? 結露しない高気密高断熱住宅を建てる

こんにちは!

価格と性能を両方真面目に考える北九州の「地元で生まれ地元で育った工務店」

ハゼモト建設より家づくりの役に立つ家づくりコラムです。

理想の家についてうかがうと、「結露しない家が理想」と答える方が実はたくさんいらっしゃいます。

それだけみなさん結露で悩まれているということですね。

今回は高気密高断熱住宅でも結露するのか、どのような家が「結露しない家」なのかをご紹介します。

高気密高断熱住宅のメリット:快適性と省エネ性

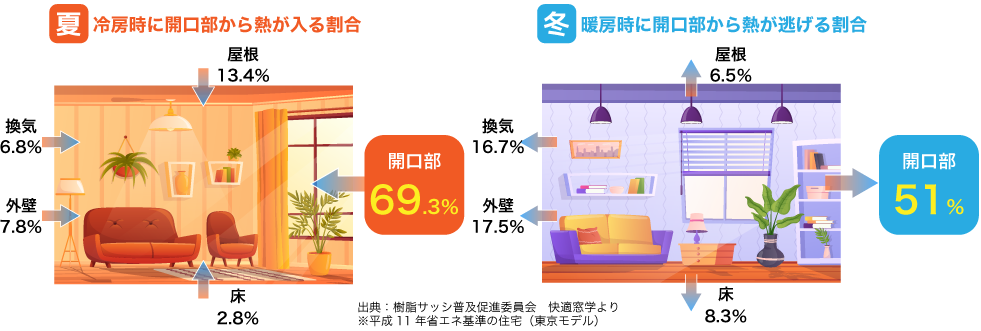

高気密高断熱住宅の大きなメリットは、快適性と省エネ性にあります。気密性が高いため、外気の影響を受けにくく、寒い冬でも室内の温かさを維持しやすくなります。また、断熱性の高さによって夏の暑さも軽減し、年間を通して快適な室内環境を実現できます。

さらに、断熱材や高性能な窓の採用によって冷暖房の効率が上がり、省エネ効果も期待できます。その結果、光熱費の節約につながり環境負荷を軽減することができます。新築住宅を計画中の方にとって非常に魅力的なポイントです。

日本における高気密高断熱住宅の普及状況

日本では近年、高気密高断熱住宅が着実に普及してきています。特に新築住宅では、2030年の省エネルギー基準適合義務化に向けて、その需要が年々高まっています。ただし、欧米諸国と比べると、まだ日本国内において地域差があり、寒冷地に比べ温暖地では普及率が低い傾向にあります。これは地域ごとに異なる住宅性能への意識の違いや予算の制約に影響されていると考えられます。しかし、近年の省エネ住宅への関心の高まりから、その数はさらに増加し続けると予測されています。

住宅性能評価基準との関係

高気密高断熱住宅は、住宅性能評価基準においても重要な位置づけを持っています。特に、断熱性能に関する基準では「UA値(外皮平均熱貫流率)」や「C値(相当隙間面積)」の指標が用いられます。これらの数値が低いほど、住宅が外気の影響を受けにくい高性能な構造であることを示しています。

また、新築住宅を計画する際には長期優良住宅やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)など、環境意識の高い基準の条件を満たすことで住宅ローンや補助金制度の活用が可能になるケースもあります。これらの基準と高気密高断熱設計を組み合わせることで、結露を防ぎつつ快適で効率的な住まいを実現することができます。

INDEX

新築で結露? 高気密高断熱住宅でも例外ではない理由【北九州 新築・注文住宅】

新築で結露? 高気密高断熱住宅でも例外ではない理由【北九州 新築・注文住宅】

結露は、暖かく湿った空気が冷たい物体に触れた際に、水蒸気が冷やされて水に変わる現象です。この現象は、「露点温度」を超える湿度と温度差がある場合に発生します。たとえば、室温が20度で湿度が60%の場合、窓などの表面温度が12度以下になると結露が起きます。同じ湿度が80%の場合、表面温度が16.7度以下で結露が発生します。湿度が高ければ高いほど、結露が起きやすくなるのが特徴です。

結露の主な発生箇所:窓、壁、天井

結露は室内の温度差が大きい箇所で発生しやすいですが、その中でも特に「窓」「壁」「天井」が代表的な発生箇所です。窓は、外気に接する部分の中で最も温度が低くなるため、結露が生じやすい典型的なポイントです。また、壁や天井においても、

断熱材が不均一に施工された場合や、断熱が不十分な場合に内部結露が起こることがあります。

これらの箇所で結露が発生すると、放置した場合にカビの発生や建材の劣化といった問題を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

結露が進行することで住宅構造にどう影響するか

結露による影響は目に見える範囲に留まらず、家の内部構造にまで及ぶ場合があります。特に内部結露は気づきにくく、見えない場所で構造体の劣化を進行させてしまう恐れがあります。例えば、壁内に結露が発生すると断熱材が濡れて機能を失うだけでなく、木材や鉄骨が腐食し、家全体の耐久性を低下させる原因にもなります。こうした問題を未然に防ぐためにも、湿気の管理と定期的な住まいの調査が欠かせません。

家の寿命を縮める“壁内結露”を抑制する【北九州 新築・注文住宅】

家の寿命を縮める“壁内結露”を抑制する【北九州 新築・注文住宅】

壁内結露を防ぐためには、住宅の気密性と断熱性を高めることが基本です。住宅内部の空気が外気と直接接触しないように、壁の隙間や接合部分をしっかりと密閉する必要があります。気密性が高まることで、温度差による結露の発生を抑えることができます。また、適切な断熱材を選び、施工することで壁の内部の温度を一定に保つことができ、結露発生のリスクが大幅に軽減されます。特に新築住宅では、設計段階から気密・断熱対策を考えることが重要です。

信頼できる専門業者の選び方

壁内結露の対策やリフォームを依頼する場合、信頼できる専門業者の選定が欠かせません。業者の選び方として、過去の施工実績を確認したり、断熱や気密工事に詳しいスタッフがいるかどうかをチェックすると安心です。特に新築住宅の場合、設計段階から壁内結露への配慮がなされているかを確認することが重要です。また、工事後のアフターフォローが充実している会社を選ぶと、長期的なサポートが受けられます。

最新の壁内結露対策技術

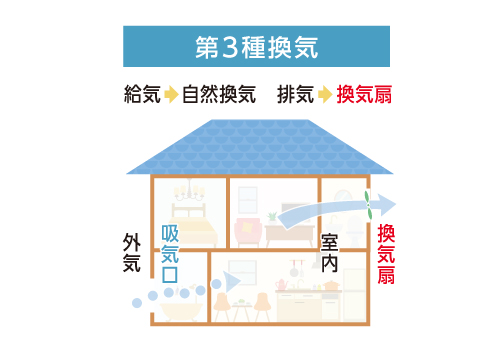

近年では、壁内結露を防ぐための最新技術が住宅設計に取り入れられるようになっています。例えば、防湿気密シートの改良や高性能断熱材の導入、さらには結露センサーやサーモグラフィによるモニタリング技術も登場しています。また、高気密高断熱設計が普及する中で、適切に換気を行うための24時間換気システムが義務化されており、これらの技術を効果的に利用することで結露リスクを大幅に低減することが可能になっています。

結露を防ぐ24時間換気システム【北九州 新築・注文住宅】

結露を防ぐ24時間換気システム【北九州 新築・注文住宅】

高気密高断熱住宅では、24時間換気システムを効率的に運用することが結露対策の基本となります。このシステムは常に新鮮な空気を取り入れ、室内の湿気を外へ排出する役割を果たします。そのため、スイッチを切らずに常時稼働させることが必要です。また、定期的なフィルター清掃やメンテナンスを行い、換気効率を維持することも重要です。特に新築住宅の場合、施工段階での換気計画が適切であるか確認することが求められます。

換気不足が引き起こす結露の可能性

高気密高断熱住宅であっても、24時間換気システムが正常に稼働していない場合、室内の湿度が過剰に上昇し、結露が発生するリスクが高まります。例えば、新築住宅の高い気密性は外気の影響をシャットアウトできますが、その反面、湿気が内部にこもりやすくなるため適切な換気が欠かせません。特に冬場、室内で発生した水蒸気が冷たい窓や壁に触れて結露を引き起こします。このため、換気システムを常に使用し、適切な湿度を保つことが重要です。

スイッチを切ることのリスク

24時間換気システムのスイッチを切ることは、高気密高断熱住宅にとって大きなリスクとなります。一時的な電力削減や騒音対策としてスイッチを停止してしまうと、室内の湿気が排出されず、結露の発生確率が高まります。また、結露だけでなく、シックハウス症候群の原因となるカビなどが室内に滞留し、健康にも悪影響を及ぼしかねません。24時間換気システムは設計通りに稼働させることでその効果を発揮するため、スイッチを切ることのないよう注意しましょう。

設計の問題:換気動線が不十分な場合

24時間換気システムが正しく設計されていない場合も高気密高断熱住宅で結露が発生する原因となります。本来、室内の空気の流れを考慮した換気動線が確保されていることが理想ですが、吸排気口の位置が適切でない場合や、間取りによって空気が巡回せず換気が十分行われないケースがあります。このような設計ミスがあると、特定の部屋やコーナーに湿気が溜まり、結露が生じやすくなります。新築、リフォームの際は、高気密高断熱住宅について十分な経験がある施工会社に依頼しましょう。

リフォームは樹脂サッシで窓の断熱性能を上げる

結露の多くは窓周りで発生するため、窓の断熱性能を強化することが効果的です。樹脂サッシや複層ガラスといった窓材を採用すると、窓付近の表面温度を下げにくくすることができます。窓を樹脂サッシにリフォームすることで断熱性能を高め、結露が発生しにくい環境を作ることができます。

専門家のアドバイスを生かす住まいづくり

高気密高断熱住宅は、気密性と断熱性が高いことで快適で効率的な住環境を提供しますが、結露しない家を建てるには、その仕組みを正しく理解することが重要です。結露問題は場合によっては複雑で、個々の住宅によって対策が異なる場合があります。そのため、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

高気密高断熱住宅の特徴を理解した専門家であれば、換気計画の見直しや断熱材の強化など、根本的な解決方法を提案してくれます。特に、新築やリフォーム時には結露しにくい構造を設計段階から取り入れることが可能です。プロのアドバイスを受けることで、健康被害や建物の劣化を回避し、快適な住環境を実現できます。

いかがでしたでしょうか。

高気密高断熱住宅の特性を考慮した適切な設計や換気計画は、結露リスクを最小限に抑えるだけでなく、光熱費の削減やシックハウス症候群の予防にも役立ちます。専門家のアドバイスを活用し、快適さと機能性を両立させたコスパの良い家づくりを目指しましょう。

気密性・断熱性が高い高性能な新築・注文住宅について興味を持たれた方は

お気軽にハゼモト建設ショールームへお越しください♪