BLOG

家づくりコラム

家づくりコラム

2024.05.10

北九州での建築業界における2025年問題とは?

価格と性能を両方まじめに考える北九州の工務店、ハゼモト建設の櫨本です。

2024年問題は建設業にも大きな変化をもたらしています。

建設業における「2024年問題」とは、建設業界が直面しているいくつかの重要な課題に対して共通して用いられる用語です。

この問題は、具体的には労働力不足、技術革新の遅れ、持続可能性への対応不足、そして材料コストの上昇などを含んでいます。

労働力不足が想定されます。

2024年問題として最も顕著なのは、建設業界における労働力不足です。

少子高齢化により、建設現場で働く若手労働者の数が減少しています。

また、建設業の仕事が肉体的に厳しいというイメージや、他業種に比べて賃金が低いという認識が若年層の建設業界への進出を阻んでいます。

消費者の方々への影響もあります。

労働力不足は、建設プロジェクトの遅延を引き起こし、結果として住宅や建設コストが増大する原因となります。これは、住宅購入者や商業施設のテナントにとって、高いコスト負担を意味することになります。

技術革新の遅れも懸念されています。

建設業界は伝統的に技術革新が遅れがちな業界とされています。デジタルツールの導入や最新技術の活用が遅れているため、生産性の向上が限定的であり、他産業に比べて競争力が低下しています。

ここからは、2025年問題についての説明になります。

これは、建設業界特に住宅業界に大きな影響を与えます。

2025年に迫る省エネ基準義務化、あなたの家づくりにどのような影響があるのでしょうか。

今回は、以下の流れで解説していきます。

省エネ基準義務化の背景、具体的な内容、そして、新たな住宅性能評価基準と等級制度について。

また、家づくりのポイントや地域別の対応策、さらにはサポートサービスについても紹介します。

最後に、省エネ基準義務化の今後と家づくりのまとめを見ていただくことで、あなたの家づくりが、より環境に優しく、快適な住まいになるための情報が得られるでしょう。

さあ、始めましょう。

2025年の省エネ基準義務化は、住宅のエネルギー消費性能を向上させることを目的とした制度です。

これにより、住宅の設計・建築時に、一定のエネルギー性能を持つことが義務付けられ、省エネ性能が高い家づくりが推進されます。

具体的には、建築物の断熱性能や設備の省エネ性能など、家全体で考慮されるべき性能が、基準値として定められます。各地域で適合した性能を維持しながら、住宅の耐震性能や構造の安全性も向上させることが期待されています。

効果的なエネルギー利用を促進することで、地球温暖化対策にも繋がり、持続可能な住宅環境の確保につながるとされています。

INDEX

省エネ基準義務化の背景と法改正

省エネ基準義務化の背景には、地球温暖化防止やエネルギー資源の有効活用が挙げられます。

近年のエネルギー消費の増加を受けて、効率的なエネルギー利用を促進するための法改正が行われました。

これにより、2025年から住宅の省エネ性能が向上し、エネルギー資源の節約に貢献することが期待されます。

また、国や地域のエネルギー政策の方針と連携し、省エネ基準が全国的に適用されることで、一層のエネルギー消費抑制が実現されることが目指されています。

義務化後の住宅建築の変化

義務化後の住宅建築には、新たな設計・施工方法が求められます。高い省エネ性能を確保するために、断熱性や設備の省エネ化が重視されるようになります。

また、住宅性能評価・表示制度が導入されることで、消費者が性能の違いを明確に理解できるようになり、高性能な住宅の需要が増加することが予想されます。

この変化に対応するため、建築業界では新しい技術や材料の開発が進められ、さらなる住宅性能の向上が期待されています。

住宅性能の新たな評価基準と等級制度

住宅性能の新たな評価基準と等級制度は、住宅の省エネ性能や耐震性能など、様々な性能を客観的に評価・表示するものです。

これにより、消費者が性能の違いを比較しやすくなり、建築士や施工業者との相談がスムーズに進むでしょう。

等級制度では、住宅性能が一定の基準を満たした場合に、その等級が表示され、消費者の購買意欲や信頼が向上することが期待されます。

また、建築業界においても、住宅性能評価制度に基づく設計・施工が一般化し、住宅の品質向上につながると言われています。

「ZEH」とは?省エネ義務化の先進事例

「ZEH」は、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略で、年間エネルギー消費量の削減と自家発電によるエネルギーの供給量が釣り合う住宅のことを指します。これは、省エネルギー基準(建築基準法改正)に適合した建物であり、高い断熱性能と耐震性能を持っています。

最近の研究によると、ZEHは現在の住宅では当たり前の性能とされるべきで、省エネ義務化の先進事例となっています。また、家族や地域への相談も大事で、設計や建築を進める上で適切な審査を受けることが必要です。

さらに、エネルギー消費量を削減することで、長期間にわたり家族や地域にとって価値ある住環境が実現されます。

省エネ基準推進に伴う家づくりのポイント

省エネ基準による住宅建築を進める際のポイントは以下の通りです。

– エネルギー消費量の削減: 設計段階から消費エネルギーを抑える仕様を選びます。

– 高い断熱性能: 断熱材を十分に施し、適切な構造材を選びます。

– 高い耐震性能: 強度に優れた構造材や設計を適用します。

– 設備やシステムの選定: 省エネルギー設備やシステムを採用し、効率的なエネルギー供給を実現します。

– コストや地域性を考慮: 予算や地域性を踏まえて最適な家づくりを行います。

無料相談や専門家の意見も活用し、住宅設計や建築計画を進めることで、将来のエネルギー消費や環境に与える影響を最小限に抑えることが可能です。

外皮性能と断熱性能の向上

外皮性能と断熱性能の向上は、エネルギー消費量を削減するための重要な要素です。適切な断熱材を導入し、住宅の断熱性能を高めることで、冬の暖房費や夏の冷房費を抑えることができます。

また、外皮性能を高めることで、住宅内の温度差が縮小され、快適な生活空間が実現されます。さらに、高い耐震性能を持つ住宅は、地震の際にも安全性が確保され、家族の安心に繋がります。

外皮性能と断熱性能を向上させる家づくりが、家族や地域にとって長期的な価値をもたらすことは間違いありません。

エネルギー消費を抑える設計と設備

エネルギー消費を抑える設計と設備は、現在の住宅建築において重要な要素となっています。このような設計は、家の性能を向上させるだけでなく、省エネ基準にも適合し、環境負荷の軽減にも寄与します。具体的な対策としては、適切な断熱材の使用や、エネルギー効率の高い設備の導入が挙げられます。

断熱材は、家の温度を安定させるために必要です。これにより、冷暖房費が削減され、エネルギー消費が抑えられます。また、設備面では、省エネ性の高い家電製品や照明器具を選択することが求められます。これらの対策により、エネルギー消費を抑えることができます。

また、設計段階からエネルギー消費を考慮した住宅づくりが重要です。例えば、窓や壁の配置や形状を工夫することで、自然光や風の通り道を確保し、エネルギー消費を抑えることが可能です。さらに、住宅の性能を評価する等級制度によって、消費エネルギー削減の指標が提供されていますので、これを活用することも有効です。

耐震性と構造の改善

耐震性と構造の改善は、地震が発生する可能性のある地域での住宅建築において、非常に重要な要素です。耐震性の高い家づくりにより、建物の安全性を確保できるだけでなく、家屋の寿命も延ばすことができます。

耐震性を確保するための方法としては、地震に強い構造材を使用することや、適切な耐震設計を行うことが挙げられます。構造材には、耐震性能に優れた木材や鉄骨が用いられます。また、耐震設計では、柱や梁の配置や家具の固定方法などが考慮されます。

さらに、耐震性を高めるための法律や基準が設けられており、建築家や施工者はこれらの義務を遵守しなければなりません。耐震性能を評価する等級制度もあり、これに基づいて家づくりが進められています。

地域や建物タイプ別の対応策

地域や建物タイプ別の対応策は、住宅建築において個々のニーズに応じた適切な対応を行うために重要です。各地域の気候や地質、さらには既存の建物の特性や用途によって、最適な住宅設計や建築方法が異なります。

例えば、寒冷地では、外気温と室温の差が大きいため、断熱性能の高い住宅設計が求められます。また、梅雨の多い地域では、湿気対策やカビ対策が重要となります。

建物タイプ別では、一戸建てやマンション、店舗など用途に応じて、適切な設計や設備が必要になります。例えば、一戸建てでは、家族構成や将来のライフスタイルに合わせた設計が望まれる一方、マンションや店舗では、法令や共用部分の管理などを考慮した設計が求められます。

地域や建物タイプ別の対応策を踏まえた住宅建築は、快適で安全な住環境を実現するために必要です。

地域ごとの省エネ基準の違い

地域ごとの省エネ基準には違いがあり、それぞれの地域の気候や住環境に応じた性能が求められます。

その理由は、寒冷地や温暖地において適切な断熱性能が必要だからです。

また、地域によっては耐震性能も重要とされるため、建築設計段階で各地域の特性を考慮することが大切です。

一戸建て、マンション、リフォーム別の対策

一戸建てでは、高い性能を持つ構造材や適切な断熱材を使用して、省エネ基準に適合する家を建てることができます。

また、マンションでは共用部分の設計や設備の選定によって、エネルギー消費を抑える工夫が求められます。

リフォームの場合は、既存の建物の性能を向上させるために、省エネ設備や断熱性能の改善を行います。

具体的な対策には以下のようなものがあります。

– 高断熱窓の利用

– 窓枠やサッシの断熱性能向上

– 断熱材の厚さや種類の選定

– エネルギー効率の良い設備の導入

対策の選択肢は多岐に渡りますが、住宅の種類や現状に応じて適切なものを選ぶことが必要です。

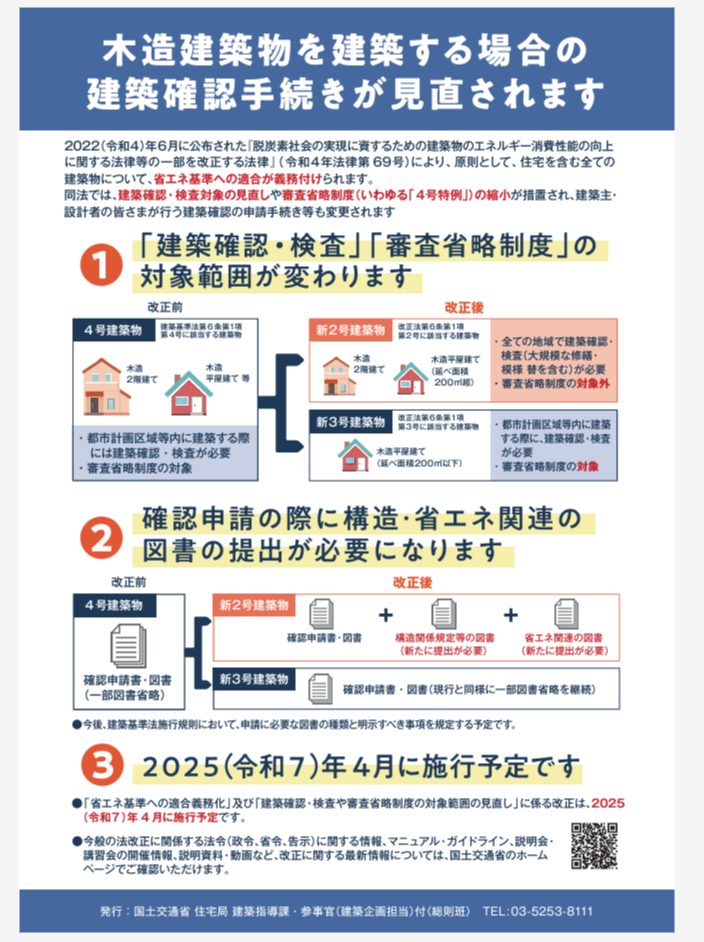

4号特例の廃止が建築業界にとって重要な転換点となることは間違いありません。この変化がもたらす多くの挑戦と機会について、以下のような点が考えられます。

– 省エネ基準の改正

建築業界では、省エネ性能を向上させることが求められるようになります。これにより、建物の設計や設備に関する技術や知識が重要になります。

– 断熱性能の向上

住宅の断熱性能がより一層重要になり、その適合性に対する審査が厳しくなることが予想されます。耐震性能や構造に関する要求も高まるでしょう。

– エネルギー消費の抑制

住宅のエネルギー消費を抑制することが求められるようになります。これにより、家庭でのエネルギー管理が重要になりますし、地域によっては消費計算への対応が必要になるでしょう。

– 住環境の向上

省エネ基準の見直しにより、住宅の住環境が向上する可能性があります。これにより、住宅の価値が向上し、家族のくつろぎを提供できるようになるでしょう。

このように、4号特例の廃止は建築業界にとって大きな変化をもたらしますが、同時にそれだけの機会も生まれることでしょう。これを機に、建築業界がさらなる発展を遂げることを期待しています。この過程で、建築業界は新しい技術や設計手法を研究・開発し、住宅の省エネ性や快適性向上に取り組むことが重要だと言えます。賢明な消費者は、変化に適応する企業やプロフェッショナルと積極的にコミュニケーションを図り、より良い住宅を手に入れることができるでしょう。2025年に予定されている建築基準法の4号特例の廃止について、具体的な内容を説明します。

建築基準法の4号特例とは、主に建築基準法における一定の安全基準を満たすことを条件に、特定の建築物に対して緩和された規制を適用するものです。この特例は、特に小規模な建築物や一時的な建設物に適用されることが多く、建築プロセスの簡略化やコスト削減を可能にしていました。

4号特例の具体的な内容

4号特例では、現在は以下のような緩和が認められています。

これが2025年には木造平屋の200㎡以下の建物を除いて廃止されます。

1. 構造計算の省略

– 小規模な建築物において、通常必要とされる構造計算を省略できる場合があります。これにより、設計の手間とコストが削減されます。

2. 建築設備要件の緩和

– 消防設備や衛生設備など、建築設備の要件が緩和されることがあり、特に小規模な事業者や一時的な施設にとって利点となります。

3. 建築基準の適用除外

– 特定の建築基準からの適用除外を認めることで、より多様な建築活動が可能となり、建築の自由度が増します。

廃止の影響

4号特例の廃止によって、これらの緩和措置がなくなるため、小規模建築物や仮設建築物を建設する際には、通常の建築基準法の全ての要件を満たす必要があります。

これにより、設計や建設のコストが上昇し、特に資金力の限られた小規模事業者や一時的なイベント用の施設建設に影響が出る可能性があります。

施行後の建築市場への影響

廃止が施行されると、建築業界全体の安全基準が向上し、より耐久性と安全性の高い建築物が増えることが期待されます。一方で、小規模プロジェクトのコスト増加や事業運営の困難化が懸念されるため、市場の再編や事業者間の競争の激化が予測されます。